Geschichte

Die Geschichte von Zuchwil

Der Name Zuchwil stammt aus dem keltischen "tug", was fruchtbar sein heisst, und "wil", der Bezeichnung für einen römischen Gutshof. Der Überlieferung nach dürfte der helvetische Sippenführer "Tucho" (Zucho) der Ortschaft den Namen gegeben haben. Da wo heute die katholische Kirche steht - es ist das dritte Gotteshaus im Laufe der Jahrhunderte - stand ein herrschaftlicher römischer Gutshof. Zahlreiche Funde aus dieser Zeit, wie Mauerreste, Münzen, Scherben von Falzziegeln, Stücke von Bodenbelägen und der Kopf einer Amphora sind Zeugen der untergegangenen römischen Kultur in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten.

In den folgenden dreihundert Jahren nahmen die Alemannen von der Gegend Besitz. Sie hinterliessen zahlreiche noch heute bestehende Flurnamen wie Schachen, Grabacker und andere und liebten Einzelhofsiedlungen wie Emmenholz und Bleichenberg. Zudem errichteten sie, um vor Überfällen geschützt zu sein, befestigte Plätze, "Birchi" genannt.

Zuchwil wird in den Stiftsakten von St. Ursen um das Jahr tausend erstmals erwähnt. Bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts blieb Zuchwil ein bescheidenes Bauerndörfchen am Rande der Stadt Solothurn. Alte, von Moos bedeckte Dreisässenhäuser mit finsterer Küche, Rauchfang und Rauchkammer, bildeten den Kern des einstigen Fleckens. 1885 fielen in einem Grossbrand auf einmal sieben der wärschaften Bauten dem Feuer zum Opfer, darunter das Haus mit dem Gemeindebackofen. Aus dieser Zeit sind heute noch im Winkel zwei alte Gebäude erhalten.

Das alte Zuchwil war mit einem Hag umgeben. Daran schlossen sich Bünden für Gemüse-, Flachs- und Kartoffelbau. Die angrenzenden Landgebiete waren in Zelgen eingeteilt und dienten der Dreifelderwirtschaft in Winterfrucht, Sommerfrucht und Brache. Waldstreifen bedeckten den Bleichenberg und die beiden Seitenmoränen Haldenrein und Dittiberg, ebenso den östlichen Gemeindebann gegen Derendingen. Dorthin führte ein Strässchen mit einem Steg über die Emme, der 1454 durch die erste Brücke ersetzt wurde (1543 eine gedeckte Holzbrücke). Östlich der 1581 erstellten St. Martins-Kirche standen zwei prächtige Linden. (Die grössere hatte in 1,50 Metern Höhe einen Umfang von 6,50 Metern) Beide wurden 1927 von einem ungewöhnlichen Gewittersturm umgerissen. Unter diesen Linden fanden Gemeindeversammlungen und Gerichtssitzungen statt.

Die erste Gemeindeordnung von 1795 bestimmte unter anderem, wer sich in Zuchwil einbürgern wolle, müsse neben "Gschiff und Gschirr" ein Vermögen von mindestens 1000 Pfund haben. Die Einkaufstaxen für Untertanen der eigenen Vogtei betrugen 150 Pfund für den Vogt, 300 Pfund für die Gemeinde und 15 Pfund für die Pfarrkirche. Angehörige anderer Vogteien bezahlten bedeutend mehr. Neubürger hatten auf der Allmend 12 junge Eichen und 6 Kirschbäume zu setzen. Hintersässen zahlten eine jährliche Sondersteuer von 10 Pfund. Jeder hatte zwei Feuereimer anzuschaffen. Ein Haus bauen konnte nur, wer einen Viertel Rechtsame besass. Der gesamte Landbesitz war in den Händen weniger Grossbauern. Diese Familien hiessen Affolter, Hügi, Marbet, Schreier und Ziegler. Später kamen dazu die Familien Karli von Lohn und die Familien Kummer von Heinrichswil. 1840 bis 1843 fand ein bedeutender Rechtsamestreit statt. Der Prozess fiel zugunsten der Rechtlosen aus. Fortan wurden die Rütti, der Rain, der Haldenrein und das Widi zu Gemeindeeigentum ohne Privatrechte bestimmt.

Während der Hungerjahre (1850) errichtete die Gemeinde eine Armenküche. 15 Personen wanderten nach Amerika aus. Die Kosten für die Überfahrt betrugen für Erwachsene 180 Franken, für Kinder unter zwölf Jahren 130 Franken. Daran leistete die Gemeinde einen erheblichen Beitrag. 1852 erstand die Gemeinde die erste Dorfspritze mit einem einzigen Schlauch (Kosten 650 Franken). Um diese Kosten zu decken, wurde eine ausserordentliche Steuer angesetzt. 1866 schaffte man die ersten Feuerwehr-Uniformen an, der Rock kostete neun Franken, der Helm einen Franken.

Die erste Steuerkommission wurde 1870 gewählt und die erste Steuer der Gemeinde 1871 im Betrage von 592.87 Franken eingezogen. Merkwürdig berührt ein Gemeindeversammlungsbeschluss aus dem Jahre 1838, in dem zwei Tage vor der angesetzten Trauung einem Josef Affolter, Schneider von hier, verboten wird zu heiraten, bis er sich genügend ausgewiesen habe, eine Frau und Kinder hinlänglich erhalten und ernähren zu können.

Persönlichkeiten

Paolo Antonio Pisoni, 1738-1804

1763 kam Paolo Antonio Pisoni nach Solothurn. Mit seinem Onkel Gaetano Matteo Pisoni baute er die St. Ursen-Kirche, das Hotel Krone in Solothurn, das Schulhaus St. Ursen und verschiedene andere bodenständige Bauwerke der Umgebung. Pisoni war auch Kantonsbaumeister und mit Zuchwil besonders vertraut. Aus Dankbarkeit vermachte er der Schule Zuchwil ein Legat von 50 Gulden und wurde auf seinen Wunsch in der alten St. Martins-Kirche begraben. Seine Grabplatte ziert heute die Ostseite des neuen Glockenturms. Die Gemeinde ehrte den grossen Mann im "Pisoniweg" sowie "Pisoni-Schulhaus". 1946 schuf Bildhauer Peter aus weissem Solothurnerstein das Pisoni-Denkmal (Jüngling mit Lorbeerzweig auf quadratischem Sockel), aufgestellt in der Anlage beim Verwaltungsgebäude.

Thaddäus Kosciuszko, 1746-1817

Thaddäus Kosciuszko war polnischer Freiheitskämpfer und Patriot, besuchte die Militärakademien von Versailles, Paris und Brest, nahm am nordamerikanischen Freiheitskrieg teil und wurde Brigade-General und amerikanischer Ehrenbürger. 1794 war er Anführer der polnischen Streitkräfte gegen die Russen und wurde gefangen genommen. 1797 zog er wieder nach Amerika, später nach Paris und kam durch Vermittlung des Schweizer Gesandten Peter Josef Zeltner nach Solothurn. Hier wirkte er als grosser Menschenfreund und Wohltäter. Er starb 1817. Seine Eingeweide wurden auf dem Friedhof in Zuchwil beigesetzt, der einbalsamierte Leichnam später von der Jesuitenkirche in Solothurn in die Königsgruft von Krakau übergeführt.Das Kosciuszkohaus in Solothurn, sein Sattel im Zeughaus, eine Haarlocke im Museum, der Kosciuszkoweg in Zuchwil, das Denkmal und die Steinbank in der Anlage westlich der katholischen Kirche, erinnern an den grossen Menschen.

Die alte 14-Nothelfer-Kapelle (heute Polenkapelle), mit der Reytan-Gedenktafel an der Ostseite, wurde während den Kriegsjahren durch polnische internierte Künstler vollständig restauriert. Mit dem alten Steinkreuz aus dem 17. Jahrhundert, der Sandstein-Altarplatte aus der Kirche von 1581 und den verschiedenen Weihwassersteinen, bildet die ganze Anlage ein sehenswertes Kleinod mitten im Dorfkern von Zuchwil.

20. Jahrhundert

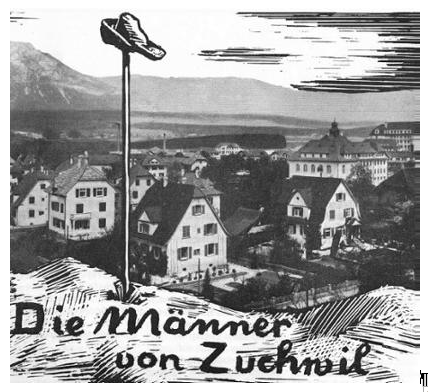

Zuchwil wurde im 20. Jahrhundert geprägt von einem enormen Wachstum und vom Wandel von der Land- zur Industriegemeinde. Am 23 März 1939 sorgten "Die Männer von Zuchwil" für nationales Aufsehen.

Titel im "Schweizer-Spiegel" vom Juli 1939

Anlässlich einer grossen öffentlichen Kundgebung gegen die nationalsozialistischen Umtriebe wurde folgende Resolution verabschiedet:

Die heute von über 500 Teilnehmern in der Turnhalle Zuchwil besuchte Volksversammlung - nach Anhörung eines Referates von Ammann Suter und nachheriger, gutbenützter Diskussion - nimmt Kenntnis von der durch die h. Regierung veranlassten bedingungslosen Entlassung von Betriebsleiter Schaad in der Waffenfabrik AG, der sich öffentlich in nationalsozialistischer Richtung propagandistisch betätigt hat. Sie nimmt ferner davon Kenntnis, dass Schaad auch andern nationalsozialistisch denkenden Arbeitern und Angestellten in der Waffenfabrik Arbeit verschafft hat.

Die heutige Versammlung stellt mit Bedauern fest, dass Betriebsleiter Schaad nach seiner Entlassung bis vor kurzer Zeit trotzdem in der Waffenfabrik ein- und ausgegangen ist, weshalb die Geduld der Bewohner von Zuchwil auf eine harte Probe gestellt wird. Es steht ausserdem fest, dass andere nationalsozialistische Schweizer heute noch in der Waffenfabrik arbeiten und teilweise in Zuchwil wohnen. Die heutige Versammlung beschliesst, es seien bei der h. Regierung Schritte zu unternehmen, dass Betriebsleiter Schaad die Räume der Waffenfabrik nicht mehr betreten darf. Sie lässt an die zuständigen Behörden die Einladung ergehen, Massnahmen zur gänzlichen Unterdrückung der nationalsozialistischen Tätigkeit innerhalb und ausserhalb der Waffenfabrik zu treffen, wobei allfällige diesbezügliche Wahrnehmungen der Polizei zu melden sind. Die heutige Versammlung bekundet ihren festen Willen, ausländische Ideen, welche mit unserer Verfassung in Widerspruch stehen und die geeignet sind, die Freiheit und Unversehrtheit unseres Landes zu untergraben, mit allen Mitteln zu bekämpfen und jede nationalsozialistische Betätigung oder ähnliche Bestrebungen in Zuchwil nicht mehr zu dulden.

Durch die Unterstützung der Regierung des Kantons Solothurn wurden die Forderungen der Resolution schliesslich auch umgesetzt.

Zuchwiler Dorfgeschichte

Die Gemeinde Zuchwil verfügt über vier Hefte, die sich mit der Geschichte der Gemeinde befassen.

Alle Hefte können bei der Einwohnergemeinde Zuchwil bezogen werden.

Historische Aspekte des Dorfes

Einführung:

Mein Vater, Ferdinand Eggenschwiler, der in Zuchwil von 1883 bis 1924 unterrichtete, stellte in jahrelanger, beharrlicher Arbeit eine handgeschriebene Gemeindechronik in zwei dicken Bänden zusammen. Diese reicht von den Anfängen bis in das Jahr 1933 und enthält die durch Urkunden gestützte alte Geschichte sowie die auf Gemeindeprotokollen basierende neuere Historie, Reden bei besonderen Gelegenheiten, Berichte über kulturelle Anlässe und Zeitungsausschnitte. Meine Aufgabe bestand darin, aus diesem bunten und reichhaltigen Sammelwerk eine flüssige und zusammenhängende Darstellung zu schaffen, die bis zur Jahrhundertwende reicht. Die neuere Gemeindegeschichte und die bedeutende industrielle Entwicklung werden in besonderen Abhandlungen dargelegt.

Eigene Studien führte ich in der Häuser- und Hofforschung anhand der Grundbücher durch sowie auf dem Gebiet der Statistiken und Erhebungen in deren Auswertung, sodass die Kapitel über die Gebäulichkeiten und Denkmäler, die Bevölkerung und das gesellschaftliche Leben bis in die Gegenwart reichen.

Preis: Fr. 10.00

Entwicklung des Schulwesens in Zuchwil seit 1761

Einführung:

Wir verstehen alle etwas von der Schule – schließlich sind wir alle einmal in die Schule gegangen, und wir wissen Bescheid, können also mitreden.

Wie steht es denn aber mit den geschichtlichen Hintergründen? Wen interessieren diese überhaupt?

Wie steht es mit den Menschen in dieser Schule? Die interessieren schon mehr – von denen will man mehr wissen, an die will man sich auch hie und da erinnern, im guten und im anderen Sinne.

Nie erhebe ich Anspruch auf ein wissenschaftliches, geschichtliches und vollständiges Werk; was hier vorliegt, ist die Arbeit eines Laien, der von der Schule sowohl innen wie außen etwas versteht, aber keinen Anspruch auf den Titel eines Historikers erhebt. Ich habe als Zuchwiler Lehrer für mein Zuchwil die Schriften, Dokumente, Ordner, Bücher, Protokolle studiert und eine Auswahl getroffen. Interessant ist übrigens, dass für die ersten 200 Jahre der Geschichte der Schule von Zuchwil zwei von Hand geschriebene Protokollbücher der Schulkommission vorwiegend als Unterlagen für meine Arbeit genügten.

Für die letzten 30 Jahre waren meterweise Ordner und Unterlagen zu sichten, zu lesen und zu studieren. Das spricht auch Bände – bzw. Ordner!

Im Übrigen geht es mir darum, die Schulgeschichte von Zuchwil dem Leser – dem ehemaligen Schüler, der er ist – möglichst interessant darzustellen.

Möge man dabei mein Bemühen erkennen, allen spüren zu lassen, dass die Schule immer von Menschen handelt – von großen und kleinen.

Preis: Fr. 10.00

Die politische Gemeinde Zuchwil, Baulicher Wandel im Dorf, Kirchengeschichtliche Entwicklung, Zuchwiler Industrie- und Handelsbetriebe, Varia

Einführung

In den frühen siebziger Jahren trugen sich unsere Gemeindebehörden mit dem Gedanken, in Buchform eine Gemeindechronik herauszugeben. Mit dem Verfassen des Textes wurde damals die inzwischen verstorbene Frau Adele Tatarinoff beauftragt. Sie legte dann auch Mitte der siebziger Jahre ein umfangreiches, viele detaillierte Schilderungen enthaltendes Manuskript vor, das sie mit vollem Engagement erarbeitet hatte.

Leider herrschte aber in der Folge bezüglich der Gemeindechronik während mehrerer Jahre völlige „Funkstille“ – dies natürlich mit der negativen Begleiterscheinung, dass der von Frau Tatarinoff verfasste Text in der Zwischenzeit erheblich an Aktualität einbüßte. In der Auffassung, dass das von Frau Tatarinoff erarbeitete Manuskript eigentlich eine Publikation rechtfertigen würde, nahm die Redaktionskommission im Laufe der achtziger Jahre die Pendenz „Gemeindechronik“ wieder auf – allerdings mit anderen als den ursprünglich bezüglich der Gemeindechronik gehegten Vorstellungen: Weil die Tatarinoff-Texte ohnehin ohne Überarbeitung nicht mehr in Druck gehen konnten – sie bedurften, weil in vielen Teilen zeitlich überholt, einer allgemeinen Aktualisierung –, entschloss sich die Redaktionskommission alternativ, ganz von der Herausgabe eines Buches abzusehen. Vielmehr sollte den Leserinnen und Lesern das Zuchwiler Dorfgeschehen (Rückblick auf Jahrzehnte und Jahrhunderte) in Form von voneinander unabhängigen Fortsetzungsheften nähergebracht werden. Durch dieses Vorgehen wollte die Redaktionskommission zu finanziell günstigen Bedingungen (Druck von Fortsetzungsheften – somit weniger umfangreich als ein Buch) zugleich ein gewisses Maß an Aktualität sicherstellen. Nicht selten ist nämlich ein Buch schon bei dessen Erscheinen auf dem Markt wegen vorausgegangener Verzögerungen „angeschimmelt“.

Im Sinne dieses Alternativvorschlags (kein Buch, sondern Fortsetzungshefte) wandte sich daraufhin die Redaktionskommission an die ihr übergeordnete Instanz (Gemeinderatskommission). Letztere erteilte schließlich dem Antrag auf Publikation von Heften grundsätzliche Zustimmung. Nach längeren Vorarbeiten konnte daher im Frühjahr 1987 ein erstes Heft herausgegeben werden. Dieses fasste – redaktionell aufgearbeitet – jene Texte historischen Inhalts zusammen, die seinerzeit Frau Tatarinoff für das Gemeindechronikbuch verfasst hatte.

Ergänzt wurden die Tatarinoff-Texte durch einen materiell ähnlich gelagerten Aufsatz (historische Aspekte) von Alt-Gemeindeschreiber Otto Bucher (Vater unseres heutigen Gemeindepräsidenten), der über Nazi-Umtriebe in unserem Dorf kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges berichtete.

Im Spätherbst 1992 erschien ein weiteres Heft „Zuchwil“; es schildert die Entwicklung des Schulwesens in unserem Dorf seit dem Jahre 1761. Als sachkundiger Autor hat Peter Kammermann, Lehrer in Zuchwil und Mitglied unserer Redaktionskommission, in umfangreichen und zeitaufwändigen Recherchen einen Hefttext erarbeitet, der – gewürzt mit vielen, nicht selten pikanten Reminiszenzen – vielgestaltigen Einblick nicht nur in das Leben der Zuchwiler Schulen vermittelt, sondern darüber hinaus das Schulwesen im Kanton Solothurn ganz allgemein während mehr als zwei Jahrhunderten beleuchtet.

Nunmehr ist, liebe Leserin, lieber Leser, eine dritte Chronikfortsetzung „Zuchwil“ erschienen. Diese zeigt unser Dorfleben aus ganz unterschiedlicher Optik auf – befasst sich doch das neue Heft, aufgegliedert in fünf Hauptabschnitte, mit der politischen Gemeinde Zuchwil direkt, mit dem in unserem Dorf eingetretenen baulichen Wandel, mit Aspekten unserer Landeskirchen und mit der Zuchwiler Industrie bzw. dem Handel. Schließlich werden noch weitere Begebenheiten in unserem Dorf (Heftabschnitt „Varia“) geschildert. Im jetzt vorliegenden Heft haben neben anderen auch jene Texte Aufnahme gefunden, die seinerzeit von Frau Tatarinoff verfasst wurden, jedoch aus Gründen der thematischen Einheit im ersten Heft „Zuchwil“ nicht berücksichtigt werden konnten.

Mit Ausnahme der Hauptabschnitte „Kirchengeschichtliches“ bzw. „Industrie- und Handelsbetriebe“ (dort sind die Autoren direkt vermerkt) handelt es sich um Texte von Frau Tatarinoff, die vom Unterzeichneten redigiert bzw. aktualisiert oder bisweilen aufgrund angeforderter Unterlagen vollständig neu geschrieben werden mussten. Alle diese Texte werden somit unseren Leserinnen und Lesern sozusagen mit Blick auf das zu Ende gehende 20. Jahrhundert aufgearbeitet präsentiert. Jenen Personen, die den Unterzeichneten beim Entstehen dieses Heftes durch das Beisteuern von Texten unterstützt haben, sei an dieser Stelle der beste Dank ausgesprochen. Einen speziellen Dank schuldet der Redaktor den Chefbeamten in der Verwaltung unserer Einwohnergemeinde, allen voran Gemeindeschreiber Manfred Schaad. Die genannten Mitarbeiter haben durch ihre Informationen wesentlich dazu beigetragen, dass das vorliegende Heft auf aktuellen Stand gebracht werden konnte.

Weil in nächster Zukunft kein weiteres Heft „Zuchwil“ geplant ist, kommt es bei unserer Fortsetzungsreihe zu einem Marschhalt. Zu gegebener Zeit dürfte ein bestimmter Anlass jedoch Stoff und Ansporn zur Herausgabe eines weiteren Heftes geben. Das Weiterführen unserer Fortsetzungshefte liegt somit durchaus im Bereich des Möglichen.

Möge das dritte Heft von „Zuchwil“ bei unserer Dorfbevölkerung gut ankommen.

Eine angeregte Lektüre wünscht jedenfalls all unseren Leserinnen und Lesern.

Preis: Fr. 20.00

Zuchler Geschichten

Vorwort:

Mit grosser Freude darf ich das Vorwort der vierten Zuchler Chronik verfassen. Die letzte dieser Chroniken wurde 1996 veröffentlicht. Nach langer Pause dürfen wir uns auf eine neue Ausgabe freuen. Unser Dorfchronist, Alfons Vitelli, bringt uns in diesem Werk interessannte Zuchwiler Persönlichkeiten und Gegebenheiten näher. Zuchu, im goldenen Dreieck, zwischen Aare, Emme, Dittiberg, Bleichenberg und Birchi gelegen, wie Alfons Vitelli zu sagen pflegt, hat eine interessante und bewegte Vergangenheit, wie Sie beim Lesen der vorliegenden Chronik unschwer erfahren werden.

2014 schrieb der heute Siebenundachtzigjährige seinen ersten Bericht in Zuchler Kurier und gab mit seinen Beiträgen immer wieder interessante Einblicke in die bewegte und vielfältige Zuchler Dorfgeschichte. Mit der Zusammenfassung dieser Berichte zeichnet Alfons Vitelli den Wandel vom Bauerndorf zum Industriedorf eindrücklich nach. Daneben sind interessante Zuchler Persönlichkeiten porträtiert, welche dank Alfons Vitelli umfangreicher Recherchen wieder in Erinnerung gerufen wurden und mit dem vorliegenden Werk nun zum gesicherten historischen Erbe unseres Zuchu zählen.

Alfons Vitelli gebührt mein spezieller Dank für das Werk, doch nicht zu vergessen sind alle anderen mitarbeitenden und mitdenkenden Menschen, welche es braucht, damit ein solches Gemeinschaftswerk entstehen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich für Euer aller Engagement!

Ich wünsche Ihnen allen viel Freude, Erkenntnisse und Spass beim Lesen unserer vierten Zuchler Chronik.

Preis: Fr. 15.00

Notfallkontakte

Kantonspolizei

032 627 98 98

Bürgerspital Solothurn

032 627 31 21

Ärztlicher Notfalldienst Kanton Solothurn

0848 112 112

Toxikologisches Institut bei Vergiftungen

044 251 51 51

Apotheke

032 685 24 21

Zivilschutz Aare Süd

032 674 46 00

Notfalltreffpunkt

Broschüre Gemeinde Zuchwil